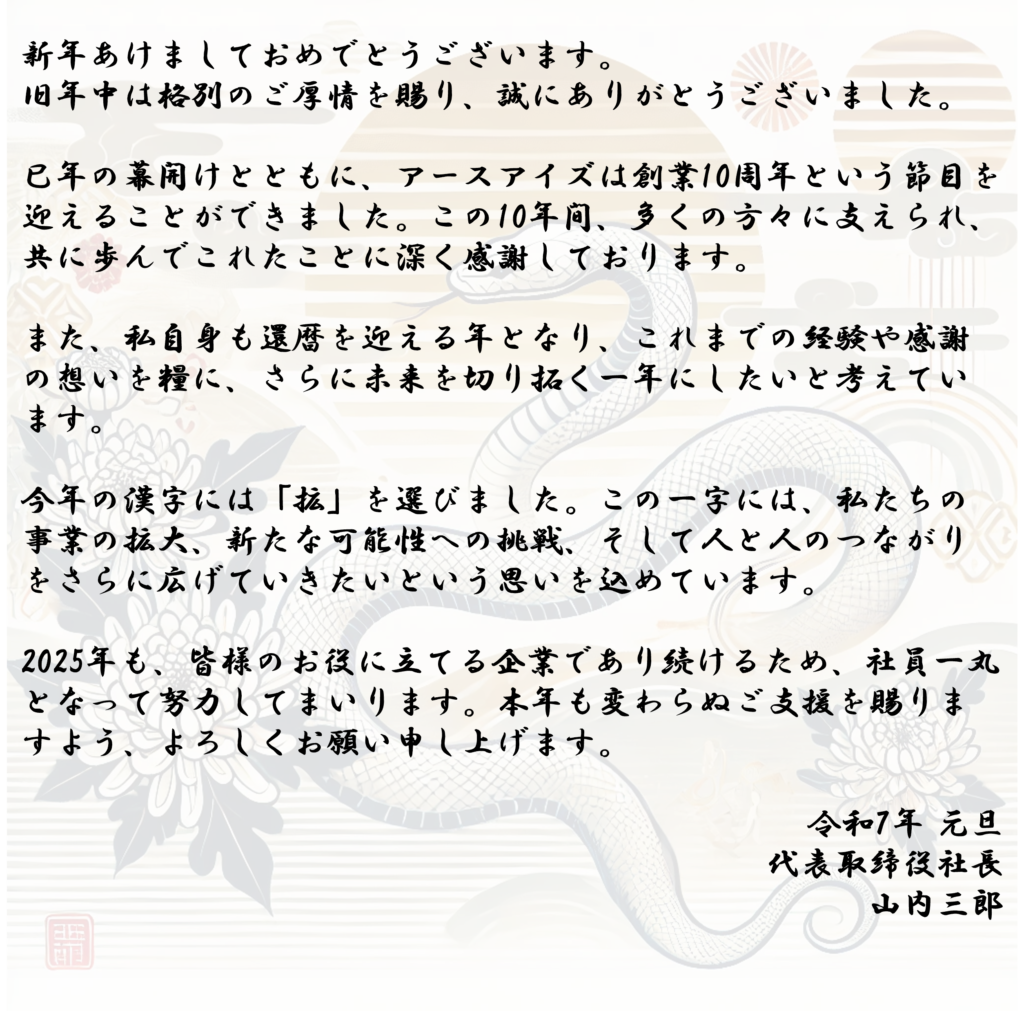

サブロー、還暦を迎える! 人生三分割にしてみた

私は1965年生まれで、本日6月24日に60歳、還暦を迎えました!

自分で60歳の自分になることは、想像していませんでした。「まぁ、よく生きて

きたなぁ」としみじみ思います。身体的能力も頭の出来も人並み程度で、特筆す

べきものは何もありません。

勉強も人並みで、早稲田大学卒業と謳っていますが、二浪の末にようやく早稲田

の最後の砦とも言われる第二文学部に合格したので、相当「人並み」です。

大学まで野球を続け、試合にも出場しました。高校時代、神奈川県の秋季大会で

優勝し、関東大会に出場しましたが、私はチームの背番号15番で、試合には何度

か出場しましたが、甲子園メンバーには選ばれませんでした。今でも人生で1度き

りの甲子園のチャンスを逃したことを覚えています。

大学でも試合に出ましたが、守備要員としての出場に留まり、どこまでも「中途

半端な選手」でした。恩師 石井連蔵監督がなぜか私を気に入ってくれていて、

3年生からベンチ入り、出場機会を何度も頂きましたが、レギュラーなどは程遠い

選手でした。

仕事においても、特別にトップセールスを記録したこともなく、ごく普通の仕事

しかできていません。

そんな普通の人間である私ですが、起業し、多くの重たいものを背負うことにな

りました。私のような平凡な人間が背負うにはあまりにも重い経験をしてきまし

た。「果たして、これほどまでの経験が私に必要だったのか」と何度も思いまし

た。何度も何度も人も社会も神までも恨むことがありました。

<人生を三分割 24年刻みで振り返ると>

【0歳~24歳:野球と学生の時代 劣等感の塊】

24歳までは、劣等感の塊でした。

私は二浪していたので、大学卒業時は24歳でした。

才能の差を痛感し、「なぜ、これだけ努力しても野球がうまくならないのだろう」

と死ぬほど悩みました。

【24歳~48歳:社会人としてもがく時代】

社会人となり、結婚し、子供ができ、そして28歳で起業。この期間は、事業に必死

で、自分自身を掴みきれずにもがいていた時期でした。人は50歳にして天命を知る

とされますが、そのための修行の期間だった気がします

【48歳~72歳(前半):48歳から60歳へ–信じることの意味を知る時間】

アースアイズ設立--

48歳を超え、人生の前半戦が終わろうとしていました。

49歳の2014年、路頭に迷いながらも必死にもがき、2015年アースアイズを立ち上げ

ました。それから10年が経ちましたが、振り返ると「思っていることを実行できて

いない」自分がいます。その原因は、結局のところ、思いの軽さにあると気づきま

した。劣等感の塊の私は、自分を最終的に信じ切れていないのです。

「信じること」と「信じ切ること」は違います。

これからの10年、劣等感の塊だった自分から脱却し、人も自分も信じ切ることを目

標に、普通の自分から成長していきたいと思います。

【還暦って、結局なんなのさ?赤い「ちゃんちゃんこ」の謎】

還暦とは、数え年で61歳、満年齢で60歳を迎えること。

「還」という字は「還る(かえる)」という意味を持っています。

何が還るのかというと、ずばり干支(えと)が還るんです。

私たちの生活にもなじみ深い「子(ね)」「丑(うし)」「寅(とら)」といった十

二支と、「甲(きのえ)」「乙(きのと)」などの十干(じっかん)を組み合わせた

「干支(かんし)」は、全部で60種類あります。生まれた年の干支が、ちょうど60年

経つと一巡して、再び自分の生まれた干支に戻ってくる。これが「還暦」の由来なん

です。

還暦のお祝いといえば、パッと頭に浮かぶのが赤いちゃんちゃんこ。

なぜ赤なのかというと、赤色には魔除けや厄除けの力があると信じられてきたからで

す。また、干支が一巡し、生まれ変わったという意味合いで「赤ちゃんに還る」とい

う意味も込められています。「赤子」という言葉は、赤ちゃんは、お母さんの血を浴

びながら出てくるので、赤く染まっており、それで、「赤子」といわれると偉い坊さ

んに聞いたことがあります。

私の勝手な意見ですが、還暦という言葉は、「魂の循環」を意味していて、魂は、循

環するけれども、形ある肉体は滅びます。形あるものは、滅びることで、その魂を守

って次の肉体を提供する機会をつくっているのかもしれません。

「赤いちゃんちゃんこ」を着て、赤ちゃんの格好をするのは、魂の循環の準備をしろ、

肉体が切り替わり生まれ変わる。

「人間として生まれ変わる準備をしろ」ということかもしれません。

【48歳~72歳(後半):人生の仕上げへ:新たな12年の幕開け】

そして、いよいよこの60歳を迎え、新たな12年間、60歳から72歳までの「人生3分割

の後半戦」が幕を開けます。

今年(私の)干支は「乙巳(きのとみ)」です!「乙(きのと)」は、陰の木を表し、

草花やツル植物のように、しなやかで粘り強く、柔軟性を持って成長していく様子を意

味します。目立たないかもしれませんが、着実に根を張り、コツコツと伸びていく力強

さがあるのが特徴です。

十二支の「巳(み)」は、「蛇(へび)」のこと。蛇は脱皮を繰り返して成長すること

から、「再生」や「無限」といった意味合いを持っています。また、古くから弁財天の

使いともされ、金運や財運の象徴とされることもあります。

これらの意味を合わせると、「乙巳(きのとみ)」の年は、地道な努力が着実に実を結

ぶ年、柔軟な発想や対応が新たな可能性を切り開く年、そして再生や変革のチャンスに

恵まれる年(らしい・そうあってほしい)と言えます。

劣等感まみれで、どこまでも「中途半端」だったサブローが、人生の終盤戦で「信じき

る」ことで、楽しいドラマを巻き起こしたいものです。自分でもワクワクしています。

これからの12年間は、私の「集大成、そして新たな冒険の章」となるでしょう。

たとえ白髪が増え、皺が深く刻まれても、心だけはいつまでもかわりません!

失敗を恐れず、好奇心いっぱいに、この「人生3分割目の後半戦」を謳歌していきたい

と思います。

これまでの人生で培ってきた、この「中途半端さ」だからこそ見えてくる景色、経験し

てきた「重い道のり」。これらは、まさに私サブローにしか語れない、私にしかできな

いことだと確信しています。失敗も挫折も、全てが今の私を形作る唯一無二の財産です。

この「乙巳」の年、そして続く人生三分割目の24年間で、私は自分にしかできないこと

に改めてチャレンジし、その喜びを一つ一つ確認していきたいと心に誓います。それは、

きっと誰かの役に立つことであったり、新しい価値を生み出すことであったりするかも

しれません。

焦らず、粘り強く、しなやかに、自分らしい道を歩んでいきたいと思います。