AIやロボットの姿

学生時代、自分の生き方を模索する中で、さまざまな疑問を抱えて日本は、手塚

治虫の影響からか、早くからロボットに関心を持ち、取り組んできた国だと思い

ます。本田技研やソニーといった企業もロボットの研究を深く行ってきました。

その基礎技術は、今では使えないかもしれませんが、アメリカや中国に技術の主

導権を握られつつあるのは、少し残念に感じます。

以前、YouTubeで立花隆さんと東大の妹尾教授が対談している動画を見たことが

あります。その中のテーマの一つに「ロボットの定義」がありました。「19世紀

に駆動式エンジンができ、20世紀には脳を形成するパソコンや、神経の代わりと

なるセンサーが生まれた。21世紀は、それらを一つに集めて制御できるようにな

ることがロボットだ」というものでした。

もしそれがロボットの定義だとするならば、二足歩行する人型のものだけがロボ

ットではありません。たとえば新幹線も、障害物を検知して自動的にブレーキを

かける機能があるため、広義ではロボットといえるでしょう。洗濯機も、一定条

件で自動的に止まるため、同様に考えられます。

この定義に基づき、私は「五感AIカメラ」という構想を考えました。

ちなみに「五感AIカメラ」は当社が商標を取得しています。人間の五感が正確で

精巧に脳に伝われば、脳は大きな間違いをせずに判断できます。つまり、正確で

精巧なデータを脳に届けることが、AIの進化において非常に重要だと私は考えて

います。

AIの進化は目まぐるしく、少し目を離すと技術水準があっという間に2倍、3倍と

進化しています。私たちが子供の頃に想像していた21世紀のような夢の世界が、

21世紀の前半で姿を現しだしています。

AIの分野は広範に渡りますが、私は「見る側」「考える側」「使う側」という三

つの視点で整理できると考えています。これは、AI技術が誰にとってどのように

関わるかで、その分類の軸も変わるという意味です。

ここで、私なりに考えを整理したAI分類表を以下に示します。

ご興味のある方は、ぜひご意見をお寄せください。

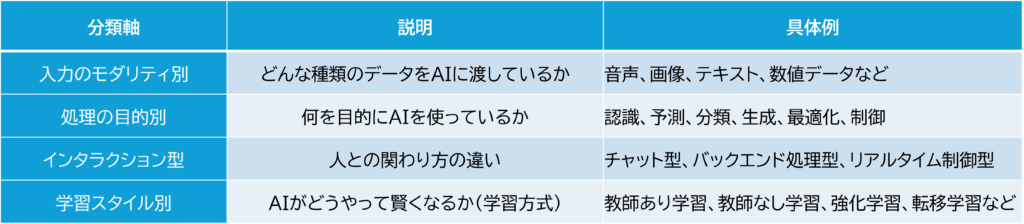

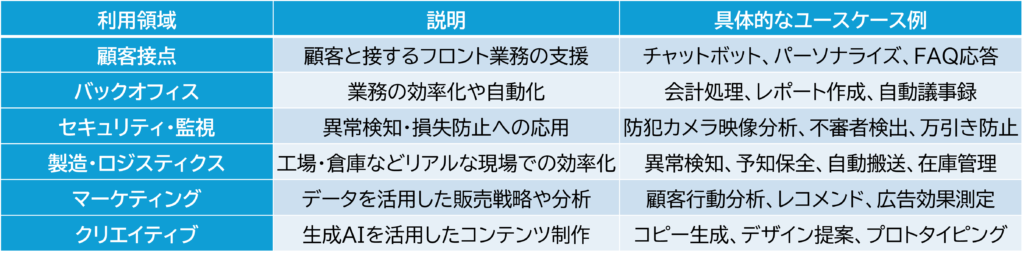

●AIの視点別分類表

1.【見る側の視点】=技術ベースの分類

2.【考える側の視点】=概念・戦略ベースの分類

3.【使う側の視点】=ビジネス応用ベースの分類

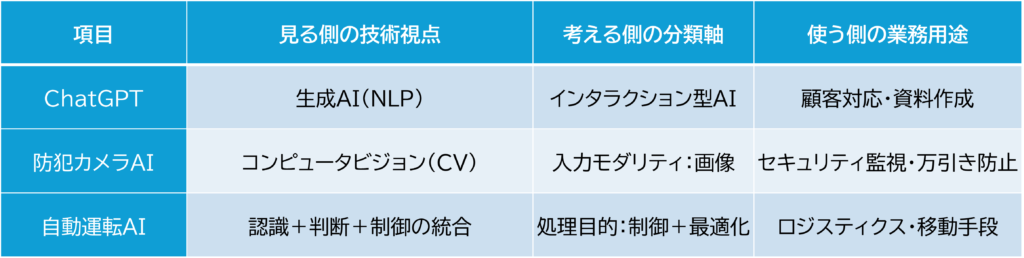

※補足:視点をまたいでつなぐ例

これから、事例なども見ていきたいと考えています。